raiz

Raiz é um convite de Raíra Rosenkjar para desdobrarmos as possibilidades simbólicas dessa palavra. O mundo se alarga ao pé de uma raiz. No trajeto, implicamos nosso corpo em uma deriva guiada pelo que se via através de espelhos; na criação de um esboço de áudio tour pelo terminal rodoviário tietê de São Paulo; numa resposta-viagem ao áudio tour; e na mais recente construção de um vídeo-performance que vira imagem para o processo como um todo:

um movimento brusco

um jorro

transbordo

vazo

inundo o piso do metrô,

onde minha água corre com os trilhos em busca de um lugar para escoar

Se parar no meio do fluxo da rodoviária, vai reparar que a moça que passava com a mala vermelha deixou cair uma correntinha que ainda dá tempo de pegar e devolver para ela.

vejo uma corrente dourada

nado para pegá-la

talvez devolver para a senhora da frente, que certa do seu destino

nada mais rápido que eu

não distingo mais que águas são e minhas e quais não

Eu já dancei descalça no terraço entre os patamares da escada do embarque e desembarque. Os pedregulhos esfolavam um pouco o pé, mas eu continuei dançando.

no solo seco

um corpo pó

Se olhar para o chão, entre seu pé e a mala, vai perceber que o piso da rodoviária se transformou no chão do último capítulo do livro que você lia. Vai ter a textura do piso, do chão, ou da terra, em que a sua personagem pisava. Seus pés vão ter os mesmos formatos que o dela. Você se levanta nesse novo chão.

uma melancolia morna que como um mijo me embala

Você vai pegar o ônibus que vai partir às 17h15 para a casa dos seus pais, e percebe que não dá para subir. Uma raiz gigante cresceu por debaixo dele, encontrou a lataria e o fixou no chão de maneira que vai ser impossível arrancá-lo. Então, você descobre outro jeito de partir.

o local de chegada: dois córregos

um fluxo

o outro, contrafluxo

(trechos do texto de Raíra misturados aos meus).

boda

Participação na performance BODA (Praça da Sé, SP, 02 de fevereiro de 2019), desdobramento da pesquisa de Debora Rebecchi e Bruna Betito para Tudo é lindo em nome do amor, cena que faz parte da Mostra Abjeta que aconteceu em fevereiro no Teatro de Contêiner. Todas as fotos são de Laio Rocha.

corpo matéria de registro

O impulso e convite para construção dessa pesquisa coletiva surgiu da obsessão da atriz Isadora Madsen por seus cadernos de colagem. Desde que consegue se lembrar, ela e sua mãe têm o hábito de colecionar recortes guardados em uma gaveta de imagens, quase sempre muito especiais para saírem de lá; e de experimentarem juntas como é desenhar e escrever sobre superfícies diversas, marcando as paredes da casa de infância. As produções geradas de forma intuitiva, rasgando fragmentos dos encontros para recriá-los em registro, aos poucos aparecem em suas cenas como desejo e forma. Essa pesquisa é um convite para preenchermos de significados um caderno de escrita conjunta, que continua aberto como todos aqueles que já produzira. Propõe-se a construção coletiva de uma dramaturgia da cena a partir de diários, investigando a dinâmica do processo colaborativo. Em um primeiro momento, as artistas experimentaram a produção desses diários individuais, à distância e em diferentes cidades, em resposta às proposições diárias feitas durante 15 dias durante o mês de janeiro de 2018; criando manifestações artísticas em várias formas de registro. Em um segundo momento, investigaram os diários como dispositivos para a construção de cenas. Os temas da pesquisa são descobertos conforme o material cênico, reflexo da exposição pessoal do conteúdo dos diários, é experimentado em radicalidade. Durante o processo, as colaboradoras vivenciam nos ensaios depoimentos pessoais em estado performativo. A materialidade do próprio diário torna-se um dos pilares da pesquisa, proporcionado a descoberta dos próprios corpos e espaço físico da cena como matéria de registro.

O exercício Corpo matéria de registro fez parte do trabalho de conclusão do curso da pós de Isadora, foi apresentado em 2018 por Isadora Madsen, Juliana Semeghini e Naíra Gascon e orientado por Joana Dória.

corpo sobrevivente

Experimentações que surgiram no período de tempo dos encontros criativos orientados por Thiago Amaral da Cia. Hiato de Teatro (2017).

Só é possível vislumbrar o que vem adiante, vislumbrar Ítaca, de onde se pode ver o que se deixou para trás. Sobe a escada, não porque seja somente uma projeção do futuro, mas porque a medida de cada espelho entre degraus é a distância entre aquilo que eu sei e o que eu ainda não sei. Todas as possibilidades do porvir só o são porque existe um lugar que resta. Subi-la é permitir-se o estado de “estar entre”, entre afogar-se e elevar-se, entre desistir e lutar, entre a ordem e a indisciplina do mar agitado. Segue e avista teu vir-a-ser particular.

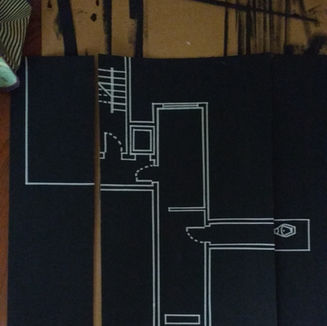

experimentos SP Escola de Teatro

Série de experimentos cênicos que foram produzidos durante o curso de Cenografia e figurino na SP Escola de Teatro (2015-2016). A maioria dos trabalhos são feitos por núcleos de pesquisa e o nome de cada participante está listado em contribuição nos detalhes das fotos. Agradecimento especial aos professores Renato Bolelli Rebouças, que me ajudou a perceber uma cenografia que se faz na ação; e Gustavo sol, que percebeu a potência de estar em cena pela vulnerabilidade do que leio.

terra de deitados:

o cemitério como microcosmo da cidade

No livro Espelho partido: tradição e transformação do documentário, Silvio Da-Rin apresenta teorias que atravessam o campo do documentário a partir da metáfora do espelho. Quando o documentário supera a descrição por meio de uma montagem que privilegia a interpretação, afugenta-se a razão de espelhar a realidade com fidelidade. Os recursos narrativos do cinema podem reconstruir agora a realidade pelo documentário em um espelho partido. Darei continuidade, portanto, a essa mesma metáfora para tentar dar conta do que, para mim, significa uma experiência estética. O espelho reflete por causa de sua película metálica, se não o que lhe restaria seria apenas o vidro e, então, seria janela. Ainda assim, o vidro é constituinte fundamental do espelho, o seu formato é o que determina como se reflete. Não há como dissociar o conteúdo da forma. A experiência estética compreende os dois, a maneira como se conectam os estilhaços (discurso); as escolhas e os valores da natureza do ato de reuni-los, determina o jogo estético que integra o jogador ao pacto. Mais complexo se torna o jogo se o espelho for decupado durante o próprio ato de jogar, percebendo-se as suas partes, ou ainda, se o espelho for invertido. Além do espelho, o colapso entre o artista que propõe e o público, entre profissional e amador, produção e recepção. Um lugar onde esses nomes já não significam, e faz-se real a dimensão coletiva da experiência social. Quando importa menos o que está refletido, e mais o processo de refletir. O que eu não poderia relacionar com outra experiência pessoal senão a participação no núcleo de investigação cênico-documental: o cemitério como microcosmo da cidade; uma pesquisa orientada por Marcelo Soler no cemitério da Vila Mariana em 2015. A experiência começou quando eu escrevi uma carta sobre a pergunta que nos conduziria durante todo o processo: o que precisa ser desenterrado? Com uma nova série de perguntas, sugeri que seria preciso começar por meter debaixo da terra qualquer interpretação totalizante, e cavá-la em busca dos "não-sentidos" da imagem. Produzir um documentário que nos contasse sobre sua própria construção, conforme as evidências visíveis escorressem pelos dedos; e que falasse sobre a perda, sendo a própria perda. Que antes de tudo, era preciso sepultar os placebos que inibem a experiência, e desenterrar poesia. Éramos um grupo heterogêneo de participantes, nem todos do teatro, quase nenhum consciente sobre o que o campo gravitacional do documentário era capaz de articular. A condução do Soler costurou a teoria na prática e foi uma belíssima passagem poder acompanhar a trajetória de reconhecimento do corpo no espaço. Aos poucos, limpávamos juntos nossos rostos da terra, e abríamos os olhos para experimentar aquilo que antes não víamos. A partir dos espaços de liberdade instaurados, era possível criar lugares que se deixavam transformar por quem os ocupava; uma medida para que a cidade perdesse sua condição estática. Criando momentos favoráveis para surpreender-se com a realidade latente. O trabalho mais potente dentre os fragmentos de cena que determinavam um caminho a ser percorrido no cemitério dava ainda um passo além. Só depois das aulas que tive com Soler pude revisar minha própria participação no projeto. Um grupo de mulheres participantes conseguiu abrir espaço dentro da sua investigação para encontrar-se de fato com quem trabalhava no cemitério. Como se a amálgama para os fragmentos do espelho fosse a pedagogia, cujo vínculo ao processo criativo também deveria ser indissociável. Elas foram capazes de instaurar processos de apropriação do teatro pelo outro, e cada participante em cena que trabalhava no local, sabia os motivos das atrizes e o motivo da própria participação – alguns estavam lá porque reconheciam a linguagem do teatro como um novo lugar de fala, outros porque homenagens se faziam necessárias naquele momento específico. Naquela época, o único vínculo que eu tinha estabelecido com os funcionários era do tipo que alimentava uma pesquisa individual, fornecia dados. A cena mais potente, mesmo embora eu não soubesse dizer o porquê por extenso, era justamente a cena cujos riscos eram corridos juntos com quem vivia lá. A brecha para essa partilha de informações surgiu a partir de uma pergunta muito simples sobre a rotina de trabalho. Existia respeito pelo espaço de cada um, mas estavam juntos sem conhecer previamente o lugar de chegada. Um encontro, ou nas palavras de Maria Lúcia Pupo, um exemplo de que alteridade deve ser o fato mobilizador da produção artística.

florescência,

uma homenagem a Rubem Alves

.jpg)

Conta-se essa história de um jeito diferente. São tantas as narrativas intrincadas, que fica difícil creditá-la a apenas um autor. Uma dessas história é a minha. Não pude deixar de narrá-la em primeira pessoa porque os frutos de uma pesquisa que durou um ano se misturaram às reflexões sobre meu próprio caminho, agitado pela ansiedade de encontrar-se com a vida real. Prestes a me formar em Arquitetura, percebi o quanto anseio por pensar sobre o Teatro Infantil e suas possibilidades de encantar esse público. Essa prosa aproxima o Teatro à Educação à medida que enuncia um Teatro consciente e preocupado em buscar por um linguagem que respeite a intelectualidade da criança e que tenha o cuidado de estimular o prazer em perceber as diversidades do mundo. Quem me contou essa história foi Claudio Saltini, diretor que abriu as portas para que eu acompanhasse o trabalho de sua companhia de Teatro Circo de Bonecos. Confiou-me esse relato poucos dias depois que Rubem Alves havia nos deixado. Decidi, portanto, transformá-lo em uma homenagem. Uma homenagem sobretudo ao Teatro e projetos educacionais capazes de embarcar as crianças em um universo com energia suficiente para reinventarem suas próprias vidas, brincarem e se atreverem a dizer seus sonhos mais íntimos.

Florescência

19 de Julho de 2014. Um dia que terminou mais triste e taciturno. A última e íntima carta que Rubem Alves deixou foi lida pelo seu amigo Carlos Brandão durante o velório e declarava não sentir a necessidade de ter últimas palavras. O que tinha pra dizer, havia dito em vida. E tanta coisa havia dito, que muitos corações, por admiração a esse grande educador, silenciaram. Inclusive e, principalmente, o meu. Dizem que a carta definia que seu último ato na terra fosse acompanhado por um suave arranjo de seus poetas prediletos, como Cecília Meireles e Fernando Pessoa. Esse seria o momento ideal para que suas cinzas fossem devotadas ao pé do homenageado e homenageante Ipê-amarelo que esperava por ele em um parque de Campinas.

É curioso que em seu livro Conversas com quem gosta de ensinar tenha começado justamente sua dissertação por uma analogia entre árvores, professores e educadores. Isso mesmo: árvores. Entre elas, aquelas categoricamente plantadas, com fins lucrativos, cujas raízes profundas se enfileiram de forma previsível, como os eucaliptos. Nada se comparam com os Jequitibás, continua. Nesse caso, com pesar, caberia melhor o Ipê ao Jequitibá. Ao comparar educadores com professores questiona-se se todos tem a mesma função assim como todas as árvores se parecem. Quem cai nessa provocação, comete um engano. É óbvio que “(…) cada uma delas tem cidadania num mundo específico” (ALVES, 1981, p. 13); aos eucaliptos reserva-se a monotonia, enquanto aos jequitibás e ipês, os mistérios das descobertas pessoais. Sobre os eucaliptos, o maior dissabor é que,

Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço se relaciona sob a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e negócios (ALVES, 1981, p. 12).

Não foi à toa que Rubem Alves escolheu que suas cinzas fossem sopradas ao pé de um Ipê. As árvores são diferentes umas das outras, assim como são os educadores e professores. Os educadores são comparados aos Ipês. E se cada árvore deve ser tão excepcional quanto um educador e sentir o que ninguém jamais sentiu, imaginem se gramaticalmente fosse possível sintetizar o Ipê que Rubem Alves escolheu em um único superlativo. Relativamente, ele é agora um dos mais especiais.

Introduzi essa narrativa com teorias de Rubem Alves não por acaso, mas para ilustrar uma história que Claudio Saltini havia dividido comigo em um de nossos encontros. Conta que certa vez estava aguardando na fila do cinema com sua esposa Teka, enquanto outra frequentadora o olhava impacientemente. Curioso, Saltini não conteve-se em perguntar se ela o conhecia de algum lugar, e por isso olhava com tanta insistência. Ela respondeu prontamente que o conhecia e que sempre levava seu filho para assistir aos seus espetáculos pois era um grande fã, e se divertia muito com as brincadeiras no palco. Acontece que ela olhava pra ele com um jeito tão inquietante, que Claudio insistiu, “mas do jeito que a senhora me olha, parece que não gosta de mim, ao contrário do que acaba de me dizer”. Na verdade, ela tinha mesmo um motivo pra não gostar. O filho dela acabara de ver a peça Guarda-Zool, na qual vários objetos se transformam em personagens animados que fazem parte da história. Apaixonado por aquela possibilidade, o menino se apropriou de todos os utensílios de sua cozinha e inventou uma nova função pra cada prato, talher, e panela. Todo dia coloca tudo para fora das gavetas, e a mãe fica com o coração na mão pensando que depois precisa lavar toda aquela sujeira, além de conter a apreensão de pensar que a cada minuto pode testemunhar algum acidente doméstico caso a criança quebre algum daqueles pratos de vidros ou canecas de cerâmica. Ao mesmo tempo, sabia que a criança estava brincando prazerosamente. Ao Claudio, pedia por uma solução para esse impasse, já que atribuía-lhe inteiramente a culpa por essa confusão. O diretor não respondeu “deixe que ele se expresse”, muito menos “compre um jogo de louças de brinquedo para ele”. Não entregou as respostas. Disse que o trabalho dele era ativar a compreensão da criança, e estimular o ato de carinho entre elas e os pais. Ou seja, essa era a oportunidade que o espetáculo esperava criar, uma chance em que pais e filhos, rindo e participando do mesmo ato, pudessem conversar sobre o mesmo tema, compartilhar sensações e dividir experiências. Sobre o dilema do caos na cozinha real, tudo que se esperava era uma conversa sincera entre mãe e filho, através da qual os dois pudessem chegar em um acordo. Uma conversa na qual as palavras de ambos tivessem o mesmo peso, assim como seus sorrisos tiveram a mesma intensidade sincera durante o espetáculo.

Mas o que árvores, educadores e professores tem a ver com essa história? Absolutamente tudo. Eu explico. Posso deduzir dois possíveis finais para esse conto. No primeiro, aquela mãe pode se tornar o instrumento para produzir o comportamento funcional desejado, o que não dá espaço para o filho criar e muito menos fazer sujeira. Assim, a criança pode finalmente se reintegrar à sociedade de ordem planejada e o problema será facilmente resolvido. No final alternativo – e naquele em qual pretendo acreditar – a mãe se posiciona como educadora, ciente de que o “desajuste” é a condição primeira para pensar em autoria e transformação. Se aquela conversa que Saltini propôs realmente aconteceu, no papel de educadora, aquela mãe criou as condições favoráveis para que seu filho explorasse todas as potencialidades do seu ato criativo. E tenho certeza, que no lugar em que conversaram, bem no meio da cozinha, brotou um imenso Ipê-Amarelo.

Referência:

ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo, SP: Cortez, 1981.